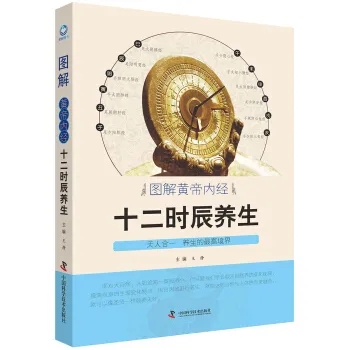

《黃帝內(nèi)經(jīng)》推崇天人合一的養(yǎng)生法則。“天人合一”中的“天”指自然界。一年有春、夏、秋、冬四季的變化,一天也有白天黑夜的十二時辰變化,人隨著自然界的變化形成了相應(yīng)的生活習(xí)慣和作息規(guī)律。天氣變化時,人自然而然地增減衣物。太陽升起來了,人從睡眠中醒來,起床活動。到了晚上,人就會犯困,要睡覺。到了吃飯的時間,人會餓、會渴,自然就會找東西吃、拿水喝……這些看上去似乎很平常,其實正是順從自然規(guī)律,人體相應(yīng)作出反應(yīng)的表現(xiàn),是天人合一的具體體現(xiàn)。

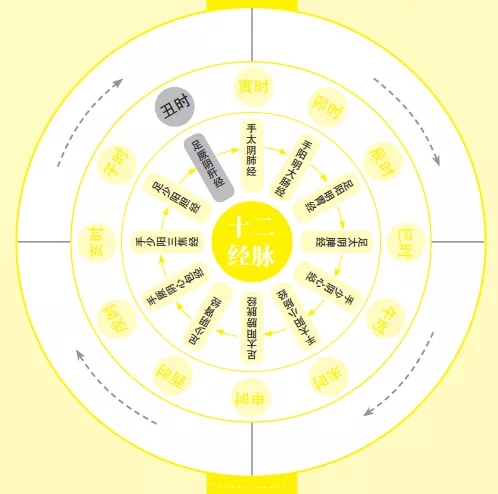

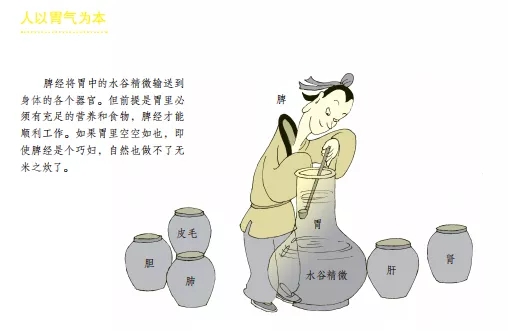

一天之中有十二個時辰,人體內(nèi)也有十二正經(jīng),每條經(jīng)絡(luò)都有各自所主的臟腑。人體內(nèi)的五臟六腑與十二時辰是相對應(yīng)的。每個時辰都有相應(yīng)的臟腑在工作,在這個時間段里,人體內(nèi)大部分的氣血都流注于相應(yīng)的經(jīng)脈。經(jīng)脈內(nèi)的氣血足了,對臟腑功能的調(diào)節(jié)能力就會增強,臟腑功能強了,生化代謝效率就高。隨著時間的不斷推移,天地間陰陽也隨之變化,人體內(nèi)工作的臟腑也不一樣。

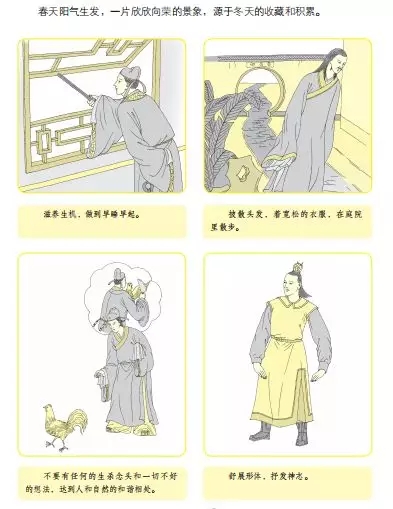

遵循自然和人體生理的變化規(guī)律,在恰當(dāng)?shù)臅r間里做恰當(dāng)?shù)氖拢拍苓_到養(yǎng)生的最佳效果,這便是天人合一的養(yǎng)生境界。

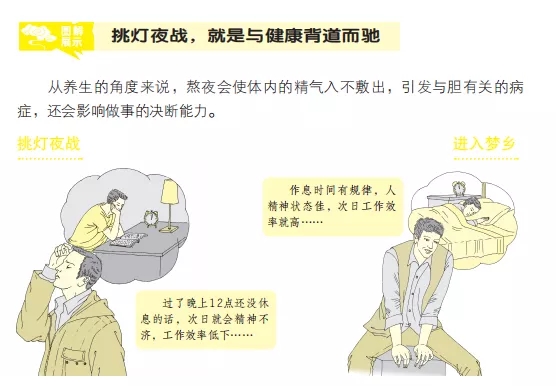

比如說子時,這個時間段正是萬籟俱寂、萬物歸靜的時候,天地間陰陽交替,能量最大。此時膽經(jīng)當(dāng)令,氣血流注于膽經(jīng),是養(yǎng)膽護陽的最佳時間。這個時候最重要的事情是臥床休息,這樣才能養(yǎng)膽護陽。如果反其道而行之,該睡覺時不睡覺,則容易影響膽內(nèi)少陽之氣的生發(fā)。人體內(nèi)膽氣不足,就容易出現(xiàn)口苦,看起來面色青灰、心事重重,辦起事來也會猶豫不決,而且膽功能受損還有可能引起其他部位的病痛,如心痛、脅痛等。再比如說午時,太陽當(dāng)頭照射,天地間陽氣最盛,陰氣最弱,心經(jīng)當(dāng)令,氣血流注心經(jīng),此時小憩一會兒即可以滋陰養(yǎng)神、補氣養(yǎng)血、養(yǎng)心靜氣。反之,不注意休息,則容易導(dǎo)致心火過旺,引發(fā)口腔潰瘍,并會使人出現(xiàn)心緒煩躁、失眠多夢等癥狀。午間活動不睡覺,排出大量的汗,還會傷陰損血,不利于健康。

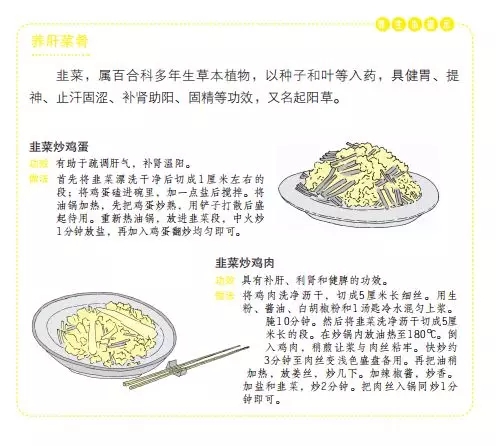

天人合一與飲食養(yǎng)生也有著密切的聯(lián)系。我們所吃的食物皆來自大自然,不同的食物具有不同的食性。食性不同,滋補效果就不一樣。像甲魚、龜肉、銀耳、燕窩等這些都是陰性食物,它們可以達到滋陰潤燥的效果;而羊肉、狗肉、鹿肉、蝦仁則偏陽性,吃這些食物則可以壯陽健體。所以研究食物的性質(zhì)和特點,利用飲食來調(diào)養(yǎng)身體、防治疾病,也是天人合一的具體體現(xiàn)。

天人合一的飲食規(guī)律,還表現(xiàn)在飲食要與自身所處的自然環(huán)境相適應(yīng)。各地區(qū)的飲食習(xí)慣常與其所處的地理環(huán)境有關(guān)。南方有些地方氣候很潮濕,當(dāng)?shù)厝司宛B(yǎng)成了吃辣的習(xí)慣,因為辛辣食物能夠驅(qū)除體內(nèi)的寒濕,從而防病護體。而北方氣候比較干燥,體內(nèi)的燥陽之氣比較足,再吃辣的食物會受不了,所以北方人吃辣較少。

除了地域差別,氣候也是影響飲食的重要原因。冬天冷的時候,人愛吃熱騰騰的食物,如火鍋、涮肉等;夏天的時候則熱衷于涼的食物。這些都是天人合一在飲食養(yǎng)生中的體現(xiàn)。所以,人的飲食習(xí)慣要根據(jù)食物的特性、地域的特點、氣候的變化作出相應(yīng)的調(diào)整,這才合乎天人合一的養(yǎng)生理念。

面對大自然,人如滄海一粟般渺小,但只要我們學(xué)會順應(yīng)自然界的變化規(guī)律,摸清自身的生理變化特點,因時因地進行養(yǎng)生,就能達到自然與人體的完美融合,健康長壽便不是什么難事了。

主編:王靜

責(zé)任編輯:黃維佳 瞿 昕

出版社:中國科學(xué)技術(shù)出版社

內(nèi)容簡介 養(yǎng)生不僅要符合一年四季的變化,還要符合一日十二時辰的規(guī)律。《黃帝內(nèi)經(jīng)》是我國現(xiàn)存最早的一部醫(yī)學(xué)著作,也是一部現(xiàn)代人應(yīng)該了解的養(yǎng)生經(jīng)典。本書以圖解的形式,形象生動地告訴人們?nèi)绾谓柚饵S帝內(nèi)經(jīng)》的養(yǎng)生理念,利用人體的經(jīng)絡(luò)和生物鐘來保養(yǎng)我們的身體。 全書共分為十二部分,每部分對應(yīng)一個時辰,每個時辰對應(yīng)一條經(jīng)脈,每條經(jīng)脈又聯(lián)系著相應(yīng)的臟腑,向人們清楚地解析了應(yīng)時養(yǎng)生的秘密,從而揭示了健康長壽的真諦,是廣大群眾進行科學(xué)養(yǎng)生保健的指導(dǎo)讀物。 作者簡介

微博

微博